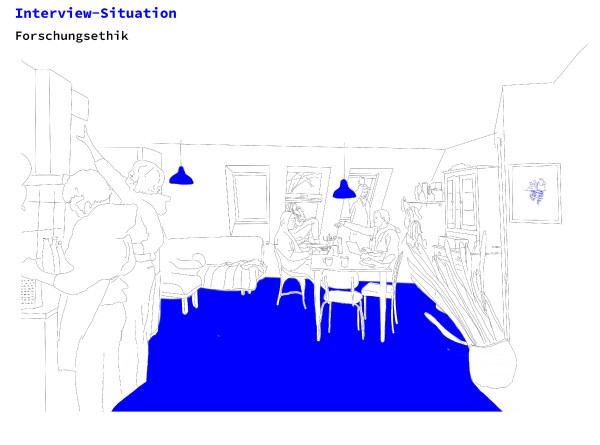

Interviews and informal chats generally differ. While an informal chat can (and should) be had prior to the actual research but also during the research, the interview is a form of data collection that is part of the research. When starting an interview, it is perfectly sensible to start with a so-called quasi-normal conversation (see Honer 1993).

Interview whom? What questions can and should be asked?

The research questions, i.e. the aims and objectives of the research, should (be able to) provide information who would be valuable to interview. Where research concerns the theme of housing and/or dwelling, we should approach inhabitants, at best inhabitants of the respective building or project that we are studying. The interview questions conversely shape the data analysis and are meant to help develop an answer to the research question.

Why interviewing?

The interview as a method of data collection is a qualitative method that allows to include in the analysis of the data not only what has been said but also the respective ways how something has been said (connotations, situation), especially if additional methods such as videography and ethnography are being used. The interview serves to collect substantial and solid data, particularly in the context of single case studies. In comparison, survey, questionnaire and Likert Scale serve the quantitative data collection (which of course can also touch on qualities, but only measure how much, how far, how high etc. these qualities are perceived to be).

‘Royal route to social research’

The interview or interrogation, as it can also be called, has been described as the ‘royal route to social research’ more than half a century ago (König 1952). We can do interviews verbally or in written form (including digitally). Social research usually differentiates between fully standardised, semi-structured and non standardised, or open, interviews:

Let’s look into the different degrees of standardisation:

Fully standardised: all questions are precisely articulated, open responses can possibly be given by respondents

Written: Group interview; distribution and return (by post)

Oral: Group interview; individual interview (e.g. over the phone)

Semi-structured: The basic questions are formulated but can be expanded or skipped during an interview depending on the situation.

Written: Expert interview; target group interview

Oral: guided interview, intensive interview, group interview

Open interview: For every interview, we prepare specific questions that differ from questions used in other interviews

Written: Informal conversation with experts or target groups

Oral: Group discussion, narrative interview, situationally flexible interview, expert interview

(see Sturm 2000: 54)

Questions as research instruments

For the interview as a method, questions are the research instruments. It is therefore valuable to consider the different kinds of questions and their qualities. There are suggestive and less suggestive (rhetoric) questions as well as questions containing more or less explicitly assumptions, evaluations, facts, knowledge etc.

Types of questions

Open questions (empty questions): What have you seen? What happened next?

Closed questions (yes/no): Did the man say anything?

Definitive questions: When was that? Who was present?

Choice questions: Was it a man or a woman?

These questions are generally considered ‘minimally suggestive questions’ and are suitable for interviews (although closed questions should be avoided for the sake of their very short responses (yes/no).

Accusing questions (with conditional factors): Did he pocket the stolen money?

Implicitly evaluating and describing questions: How fast did the burglar run, when you saw him flee from the shop?

Incomplete disjunctions in choice questions: Was the care red or black?

Implicit expectations: He must have been happy, right?

Questions including social comparison: They both said so, haven’t you heard it too?

Illocution and figures of speech: Did you hear the penny drop?

Repetitive questions: Are you really sure? Has he not taken the money?

Negative feedback: How thick are you to forget that?

Threats and promises: I will continue asking you until you tell me what he did to you. It will be good to finally say it.

These questions are strongly suggestive questions and therefore to be avoided in interviews.

In order to develop your own interview questions it is important that you are in a position to articulate your own research question clearly – not just in the written proposal, but also verbally, for instance when the interviewee asks you about it. It is also very useful to consider the following meta questions for each single interview question:

Expectation: What do I expect when asking this question? What could be an expected response?

Ideal case: What would I like to hear? How would the interviewee respond in an ideal world?

Worst case scenario: Which response would I like to avoid in all cases? What would lead astray from my question?

An example:

Research question: How are subjectively perceived impressions expressed in the everyday mobility practice?

Possible interview questions:

How would you describe your daily journey (e.g. to work)?

What provides orientation when you take this route? What do you notice?

How do you perceive this journey? How do you feel?

Are there things that you particularly like / dislike along this way?

Expectation: A reasonably detailed description of the daily journey, partly subjective perception, mostly objectivised description of facts

Ideal case: An extremely detailed description of the daily journey that touches on all aspects of my research interest and serves to respond to the research question itself in that it identifies subjective perceptions as such and contextualises the daily mobility practices as being conditioned both by subjective perception and objective (external) conditions and issues.

Worst-case scenario: The response is dry, too short or very short without subjective qualifying, for instance if the respondent only names bus stops or if the interview as a whole thematically drifts off into completely different themes.

Further questions that are important for interview questions:

- What do I want to find out? And what can this person probably tell me about it?

- How do I have to articulate the question in order to receive as substantial an answer as possible?

- How much do I know about the person? How do I know that they can respond to my questions?

- What ‘language’ does the person speak? How can I prepare for this ‘language’ (expert knowledge, jargon)?

- What is for which reasons relevant to this person?

(Honer 1993: 70)

3 phases of the interview following Honer (1993)

Generally: Interviews are a relatively difficult, principally asymmetrical form of communication that is produced by all those involved (cf. in contrast to the everyday chat). What is being said is data – as well as how it is being said (e.g. specific emphasis, intonation).

First phase: quasi-normal conversation: ‘The question [...] should be as open as possible so that the interviewee can structure the communication themselves as far as possible and therefore gets the chance to document whether the question is of interest to them at all; if it has a place in their life world, also called system of relevance, and if so, in which way it has meaning for them.’ (Bohnsack 1991: 19, own translation)

Second phase: The aim is for instance a biographical narration. Anne Honer herself takes orientation from Fritz Schütz’s conversation process: ‘This process is based on the premise that people, by way of a suitable starting question, have an evocable, class-independent and transcultural human faculty to tell stories and that such narrations are able to represent adequately past experiences because they are subject to so to say natural impulses that lead to the articulation of “cognitively complex and/or risky or even potentially exposing matters for the informant” (Schütze 1977: 51).’ (HONER 1993: 77)

Third phase: homogenising (final) interrogation following the focused interview that summarises and condenses ‘the quasi-normal conversation’ (first phase) and the narration (second phase): Already articulated themes or aspects of them can be further explored in more depth.

Why an explorative interview?

For many research projects, in particular small and open-ended ones, the standardised interview with its previously developed catalogue of questions may not suffice or even restrict unforeseen, yet in terms of the research process exciting and important aspects in unnecessary ways. Anne Honer also critiques the standardised interview: ‘The standardised interview not only prescribes an external system of relevance. By way of the schematic protocol it also produces a completely artificial, i.e. often filtered and (re)interpreted text independent of the interviewee’s trail of thoughts, even before what is called data collection can be processed.’ (Honer 1993: 81) Spittler (2001) criticises the ‘artificial interview situation’ even more profoundly and refers to ethnologist Diawara who compares the French method vocabulary of the sciences with police language: “enquête, investigation, recherche, vérification, documentation, etc.” (Spittler 2001: 8; Diawara 2001) In order to avoid the artificial interview situation, ‘we must concentrate a lot more on natural conversational situations. Yet these require participatory observation. You can’t imitate such conversational situations arbitrarily, you have to wait for suitable opportunities.’ (Spittler 2001: 8)

Exploratively interviewing in all its various articulations, including the three-phase interview, ‘is therefore concerned with deferring the necessarily pre-decided schema of question - response of the conventional interview so as to use the possibilities of normal conversation as much for data generation as the techniques of generating narrations and zoom ins’ (Spittler 2001: 8). The explorative interview allows to stress the interactive structures of the interview as a communicative genre. This goes hand in hand with calling for flexibly reacting to the specific situation and paying attention to it when analysing the interview (transcription style, including context). A further advantage for research based on exploration is that the codes and analytical categories are developed when sifting through the material rather than using predefined ones.

For the house and housing biographies explorative interviews have potential as they allow to flexibly react to the relatively sensitive situation that emerges when an inhabitant responds to questions regarding their life in their house or flat.

Especially in combination with a house tour, an exactly scheduled questionnaire or catalogue of questions could unnecessarily restrict the conversation overall and the emerging themes. Yet it is advisable to think of particular thematic complexes that could and should be raised if they aren’t brought up by the interviewee. In our research project we have prepared three groups of questions that can be used according to Honer’s first phase, the quasi-normal conversation. The interviews followed a relatively simple scheme that conversely allows for the greatest possible openness:

First phase:

entrance into the house / the flat, greetings and explanation of the research interest in your own words, handing out the informed consent, clarifying any questions before and regarding the interview

Second phase: three thematic fields

Past / what happened so far: When did you move in? With whom have you lived here then? How did you find the house / the flat, and in what condition? What have you changed yourself in the past or commissioned to change? What brought you to this area?

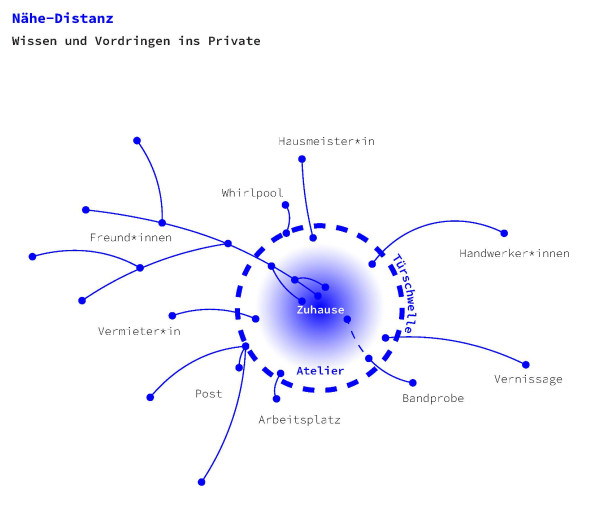

Present / current use of the house / flat: How do you live here today? With whom do you live here today? How do you use the house / flat? How ‘far’ does your home reach (into the neighbourhood, community, way to work…)?

Future / plans for the future: Do you have plans for living in this house / flat? Are there changes you’d like to implement? Are there opportunities for your own initiative in these four walls?

Third phase: Synthesis of the first and second phases, summarising the central aspects, possibly zooming in on particularly important aspects or further questions that only emerged during the interview.

Licence: CC BY-NC-SA

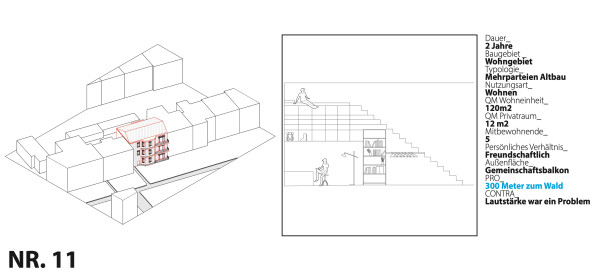

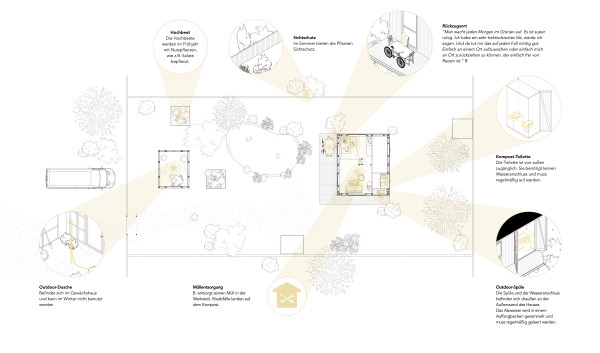

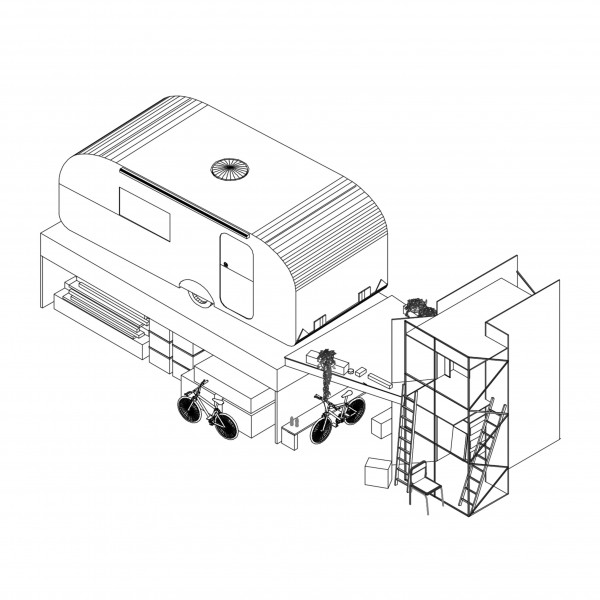

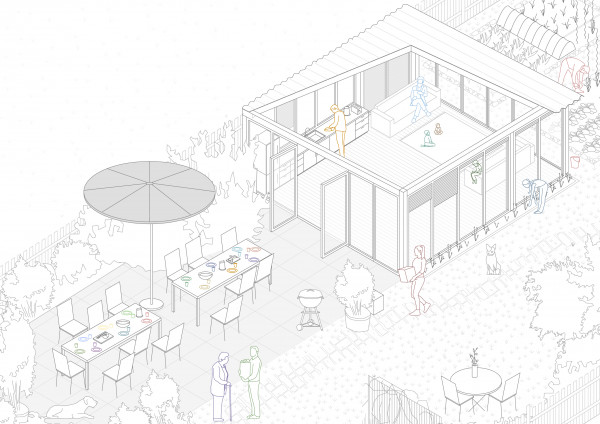

Familiengeschichten - Szenario: Scheune

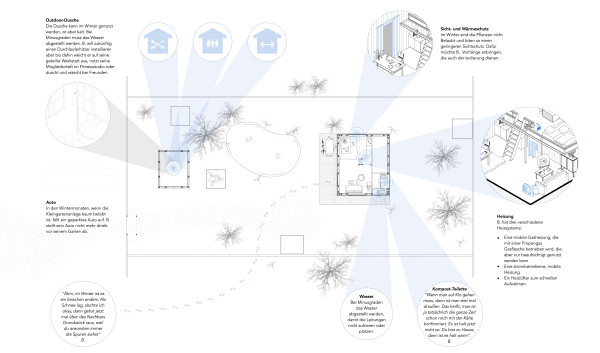

Leben mit den Jahreszeiten

Die beschriebene Wohnsituation von B. verdeutlicht, dass Wohnen nicht ausschließlich durch die Innenräume eines Hauses definiert ist, sondern stets eine Verbindung zum Außenbereich aufweist, da grundlegende Bedürfnisse wie Zugang zu Wasser oder Toilettennutzung nur durch den Außenraum möglich sind. In B.s Fall ist das Wohnen im Kleingarten stark von Witterungsbedingungen abhäng…

Continue reading...Steckbrief

Lage: Grundstück am Rande eines kleinen Dorfes

Nutzung: Wohnen

Grundstück: ca. 2.400m²

Bebaute Fläche: ca. 112m² (+ 166m² Scheune)

Wohngebäude: Zweigeschossig + Dachgeschoss und Kellergeschoss

Wohneinheiten: 2

Bewohner*innen: 3

Baujahr: 1912

Umbau: 1967, 2009

Bewohner*innen:

Eine Seniorin im Erdgeschoss, ihr Sohn und dessen Ehefrau mit 2 Hunden im Obergeschoss und 6 Hühnern im…

The Rules Do Not Apply – Analysis

"Anyone who painstakingly renovates something dilapidated is driven by fantasies that are stronger than any reality. All good reasons for what is necessary, practical and economical fade away or are subordinated to the decision to invest infinite effort " (Selle 1993: 25f).

Mr. U. came to the room that is now used as…

Continue reading...

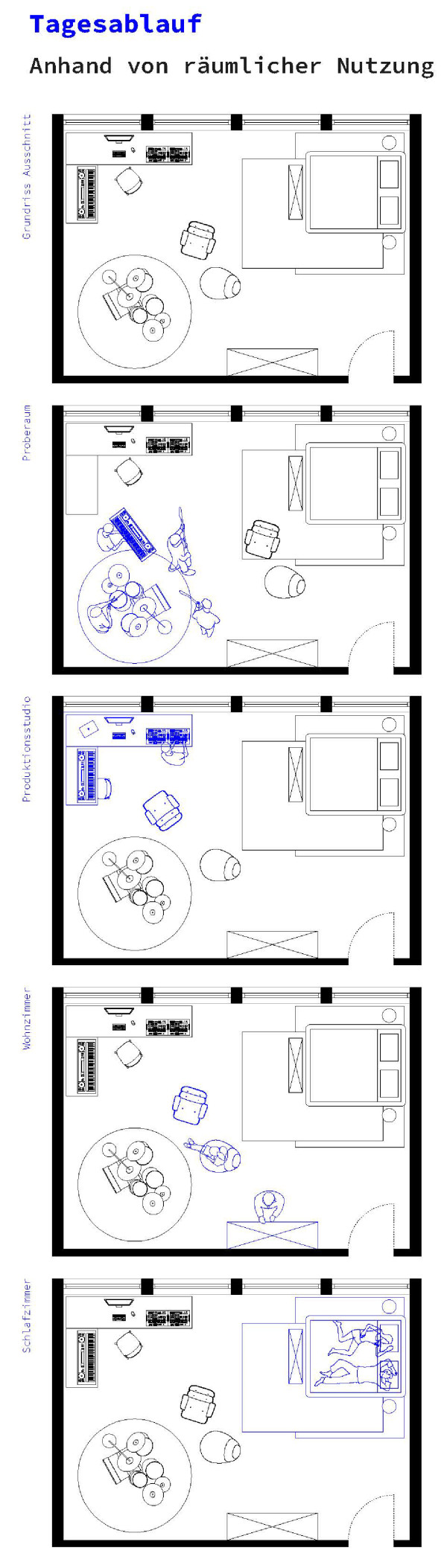

Zeitstrahl der Flächennutzung

Interview

Wohnen unterm Radar

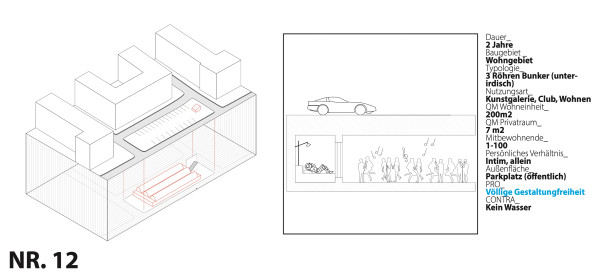

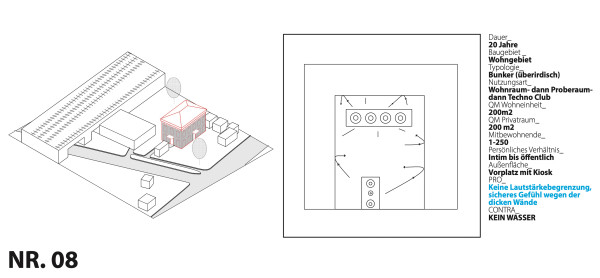

EXPERIMENT No. 13

.

„Wir konnten endlich wieder so laut sein wie wir wollten und es gab einen Glascontainer vor der Tür:) [...] im Bunker gab es Raum um eine eigene Welt zu erschaffen und Menschen dahin einzuladen [...] viele Menschen haben sich sehr wohl gefühlt und ein gute Zeit gehabt!“

Direkt am Kanal – Film: Hausbegehung

Vertiefung: Das gemachte Nest der Moderne

*„Weite Kreise der Berufsfrauen leiden seelisch unter der Wohnungsnot. Für viele alleinstehende Damen bedeutet die Erlangung eines eigenen Heimes die Erfüllung eines letzten Ideals. Die Frau, die im Geschäft, Schule, Amt, Büro oder sonstwo tagsüber ihre Berufspflicht erfüllt, braucht nicht nur ein gesundes, sondern auch ein behagliches Heim, in dem sie nach des Tages Last wiede…

Continue reading...

Zug um Zug 2 – die Tischtennisplatte

Vertiefung

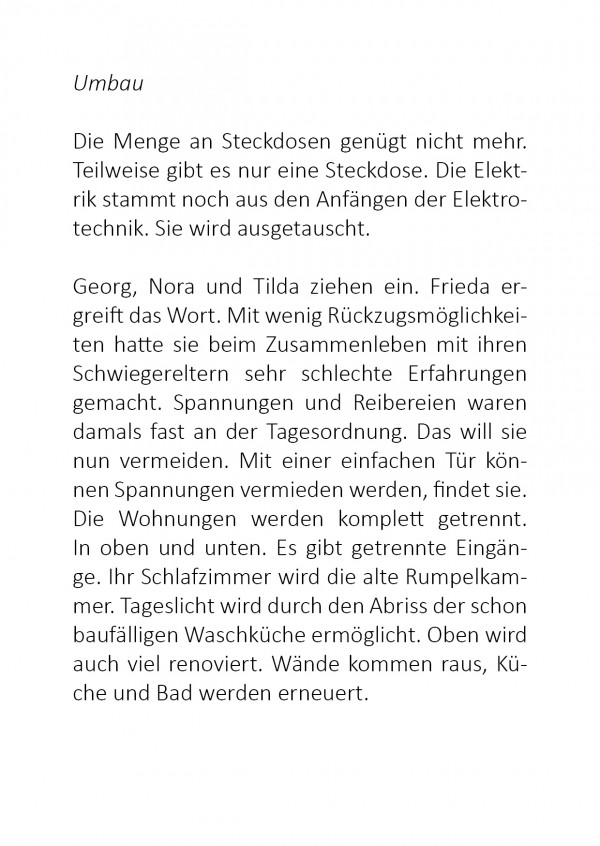

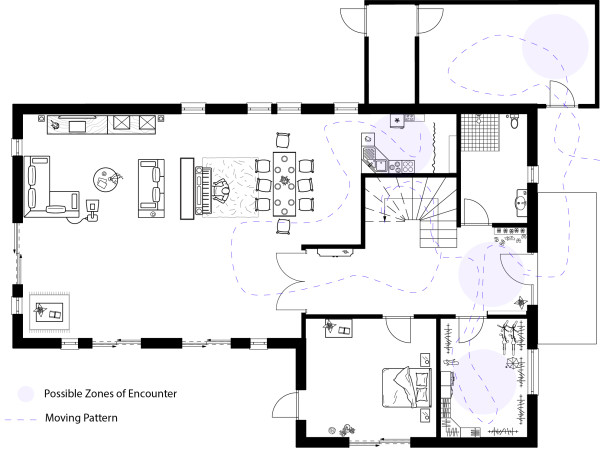

Gemeinschaftliches Zusammenleben spielt im Fall „Familiengeschichten“ eine zentrale Rolle. Anhand der unterschiedlichen Konstellationen, in denen hier über die Jahre zusammengewohnt wurde, konnten verschiedene Formen von Wohnen in der Gemeinschaft betrachtet und aus positiven wie negativen Aspekten Schlüsse für zukünftige Wohnformen gezogen werden.

*Wie hat sich das Wohnen un…

Continue reading...

Eigentumsformen und Beziehungsweisen

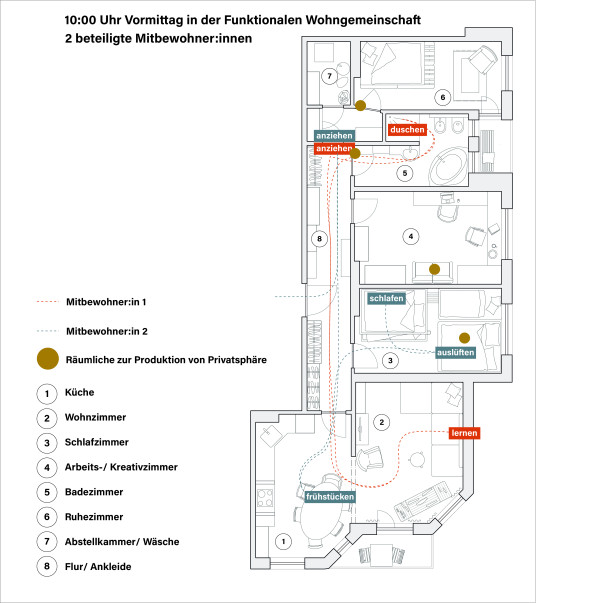

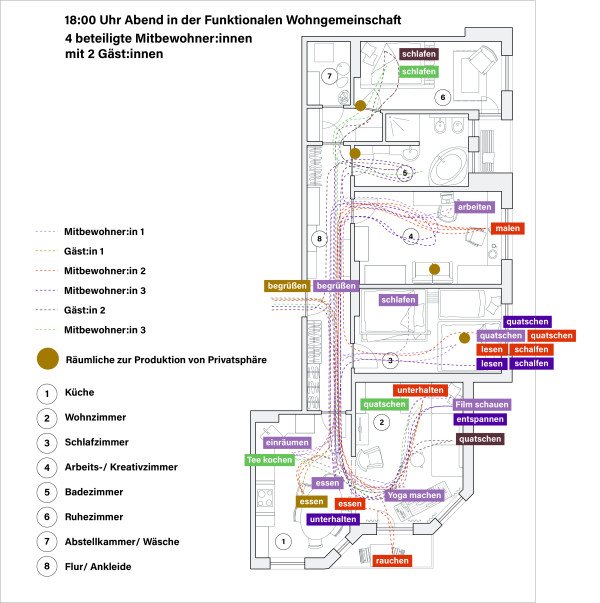

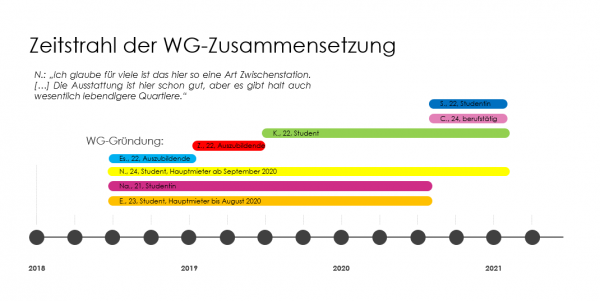

Die Reaktion „ich könnte das ja nicht“, auf die wir in Zusammenhang mit dem Fall der Funktionalen WG gestoßen sind, zeigt, wie stark Vorstellungen des Wohnens gesellschaftlich verankert und unhinterfragt sind. Viele Menschen können sich nicht vorstellen, dauerhaft mit anderen einen Raum zum Schlafen zu teilen, und keinen „eigenen“ Raum zu haben, den man für sich allein hat und …

Continue reading...Vertiefung

Herr G wohnt mittlerweile seit 23 Jahren in einem auf dem Land gelegenen Diensthaus für Beamte. Während dieser Zeit haben sich immer wieder Veränderungen im Leben ergeben, die sich in der Nutzung der Wohnfläche widerspiegeln (siehe Zeitstrahl). Mit Eintritt in die Pension, erlischt auch das Wohnrecht in diesem Haus. So ist es nun soweit, dass der Umzug in eine neue Wohnung bevo…

Continue reading...

Explosionsisometrie mit Interviewzitaten

beziehungzumhaus.m4a

Video zum Hof

Gartenbau

The Rules Do Not Apply – Kurzbeschreibung

For seven years Mr. U. has been working and living in and around the factory building where his residential studio is located. The old factory, once a large ensemble and the site of the processing of large quantities of vegetable fat, is now only partly standing. From the street it looks run-down, in the recognizable openings of old industrial windows there are provisionally ap…

Continue reading...

Wohnatelier einer Hutmacherin – Kurzbeschreibung

Seit knapp 30 Jahren arbeitet Herr F., der gelernter Illustrator und Grafiker ist, in dem Ladenatelier, in einem zentralen Bezirk von Hamburg. Seit gut zehn Jahren wohnt er auch dort. Vor ihm lebten und arbeiteten eine Hutmacherin, ein Fotograph, und ein Übersetzer in dieser Wohnung mit Ladenatelier. Die Hutmacherin zog als erste Mieterin 1953 in das Haus ein. Bis heute gehört …

Continue reading...

Zug um Zug - Vertiefung

Die Kündigung aller Mieter*innen der Ateliergemeinschaft ist auf den Oktober 2020 festgelegt. Das heißt für Julia, sich erneut auf die Suche nach einem neuen Atelier zu begeben. Die temporäre Nutzung ihres jetzigen Arbeitsplatzes war ihr zum Zeitpunkt des Einzuges nicht unbedingt bekannt, der Mietvertrag war unbefristet. Jedoch begrenzt sie dies in keiner Weise. Das Temporä…

Continue reading...

Beschreibung der Wohnsituation

Das malerische, weiße Häuschen mit blau umrahmten Fenstern liegt in einer kleinen Stadt direkt an einem Fluss. Durch einen langen Flur wird es mit seinem gelben Hinterhaus verbunden. Tür an Tür reihen sich die verschiedensten Wohnsituationen aneinander.

In dem Vorderhaus wohnt im Erdgeschoss eine Rentnerin, deren 2-Zimmerwohnung zur rechten Seite des Flures zu betreten ist. Au…

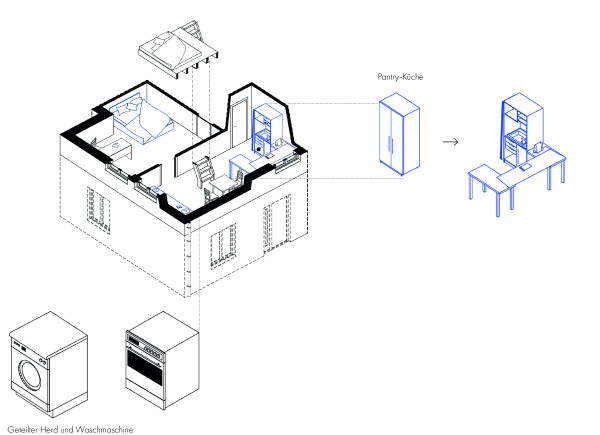

Direkt am Kanal – Kurzbeschreibung

Hier wohnt Herr D., meistens alleine, manchmal seien seine Kinder zu Besuch. Das jüngste Kind sei regelmäßig dort, dann würden sie sich am meisten im Wohnzimmer aufhalten, welches zugleich auch Spiel- und zweites Schlafzimmer sei. Obwohl das Gebäude zwei ausgebaute Geschosse hat, lebe Herr D. nur im ersten Obergeschoss. Auch den ausgebauten Anbau nutze er nicht. Im Sommer sei H…

Continue reading...

Zug um Zug – Film

"ungeschriebene Gesetze"

Die drei Wohnungen sind generell separat voneinander zu betrachten. Es gibt einen gemeinsamen Hausflur und das Treppenhaus nebst Aufzug, welches die drei gleich großen und nahezu identisch gestalteten Wohnungen miteinander verbindet. Die Wohnungen und den Flur trennen jeweils auch drei Wohnungseingangstüren, sodass das Wohnen im gesamten Haus generell nicht als gemeinschaftlich…

Continue reading...

Open | Closed | Ajar - Analysis

Variable spatial functions for flexible living arrangements?

_»When you build a house, the first resident is the client; perhaps other people move in and live there after twenty years. When I design and plan a house, today I work with rooms that I don’t define closer; they can be used differently and how they will be used is determined by how the inhabitants use them, wha…

Continue reading...Versorgungsmöglichkeiten

Familiengeschichten - Szenario: Gartenlaube und Terrasse

Living and working under the same roof – Analysis

Mr and Ms B’s flat

(1) Flat for the master joiner

Not subject of this research; Access through the staircase

(2) Ludwig and Helene B’s Flat

This flat has been the couple’s home since 1962. It is furnished with attention to details with lots of wood and fabric in the style of the 1970s.

(3) Via an L-shaped corridor, you enter into the heart of the flat: a warmly furnished k…

Continue reading...

Video Frau I.

Zug um Zug 2 – die Jukebox

Auf-Zu-Angelehnt - Film

Zug um Zug - Kurzbeschreibung

Vor einem Jahr hat Julia ein neuen Raum in einer Ateliergemeinschaft gefunden. Das Gebäude einer ehemaligen Fliesenlegerberufsschule liegt im Osten Hamburgs und beherbergt seit mehreren Jahren Gewerbefläche im EG und die Ateliergemeinschaft im 1OG.

15 Räume dienen der heterogenen Gruppe verschiedenster Künstler*innen als Arbeitsplatz. Häufig werden die 65qm großen Ateliers…

female, living alone, 60+ – Analysis

Intro

”I like it a lot, living here. We have everything we would want. And it’s possible to take the courage and ring at Ms. X’s door, whom you don’t know well at all, and say: Let’s have a coffee. We meet in the garden. The women visit each other, if they are closer. We can be alone. And we are always safe, when someone doesn’t feel well.” (Felka)

The German society ag…

Klein aber fein – Film

Seriell-Individuell – Film

Interview mit Herrn F.

Zug um Zug 2 – die Bank

Interview

Was war seiner Zeit der Grund eures Einzuges?

Schwiegermutter: Naja das es eben bezahlbar war, dass wir gleich einziehen konnten, dass es also so war und dass auch Platz genug für die Kinder im Garten war und es war natürlich auch noch gut, dass wir hier ja eigentlich mitten in der Stadt sind, aber irgendwie auch nicht. Das war auch für uns wichtig. Wir wollten in Harburg b…

Familiengeschichten - Szenario: Wohnen im Garten

Selber bauen

„Ich hatte ein sehr kleines Zimmer aber viele Ideen und Nutzungswünsche [...] dann habe ich verstanden, dass es wichtig ist, die Fähigkeiten zu besitzen, das Ausgedachte auch umsetzen zu können und habe bei einem Freund das Tischlern gelernt“

Continue reading...

Wand an Wand – Film

Direkt am Kanal – Vertiefung

2005 habe Herr D. das von 1880 stammende Gebäude erworben, nachdem der Vorbesitzer insolvent gegangen sei und das Haus zwangsversteigert werden musste. Im dreigeschossigen Hauptgebäude habe es zu diesem Zeitpunkt drei separate Wohneinheiten gegeben. Zwei im Erdgeschoss, welche jeweils aus zwei Zimmern, Pantryküche und einem Bad bestanden, und eine Wohneinheit im zweiten Oberges…

Continue reading...Visionen der Bewohner:innen

Wohnatelier einer Hutmacherin – Vertiefung

Mir persönlich gefallen einige Dinge an der dichten Verbindung von Arbeiten und Wohnen. Für mich ist die Ruhe der Wohnung als Rückzugsort, die freie Organisation und die Möglichkeit des schnellen Wechsels von verschiedenen Tätigkeiten ein Vorteil, wenn der Wohnort auch gleichzeitig die Arbeitsstelle ist.

Gleichzeitig fehlen mir durch die gleichen Vorteile auch Abläufe in mein…

Familiengeschichten - Katalog Wohnqualitäten

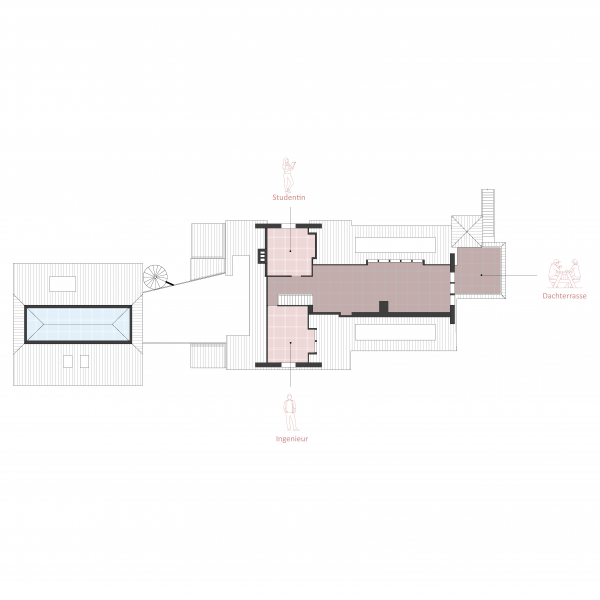

Grundriss No.15

„Ich habe versucht, das Krasseste rauszuholen und war eine Zeit lang sehr fasziniert von der Idee, dass man von außen an diesem Ort niemals einen solchen Innenraum vermuten würde. Für mich wurde es fast wie eine Art Kunstprojekt, ich wollte den größtmöglichen Kontrast zwischen Innen und Außen schaffen[…] nachdem ich alles aus dem Container rausgeholt hatte, kam ein Gefühl auf ,…

Continue reading...

FILM

weiblich, alleinstehend, 60+ – Zeitstrahl

Ausschnitt Interview - Wer nutzt den Hof?

"Im Hof sitzen - ich glaube da haben halt alle, die hier schon länger wohnen, so ihre Ecken, wo sie im Sommer halt ihre Möbel stehen haben und wo sie es sich so schick machen. Und wir haben das nicht und sind uns halt nicht sicher, ob die irgendwie auch in Mietverträgen geregelt sind, ob man Platz im Hof hat oder nicht. Deshalb haben wir uns halt immer nicht so richtig getraut,…

Continue reading...Open | Closed | Ajar - Short description

For thirty-five years, tenant Frieda has lived in her flat in the late-nineteenth century tenement building in the centre of Hamburg, in very different constellations. The various phases in her life meant that she and her respective flatmates had changing demands regarding her usage of the flat, which was and is expressed in the flexible appropriation of the rooms on the part o…

Continue reading...

Zug um Zug 2 – Interview

Seriell-Individuell - Vertiefung

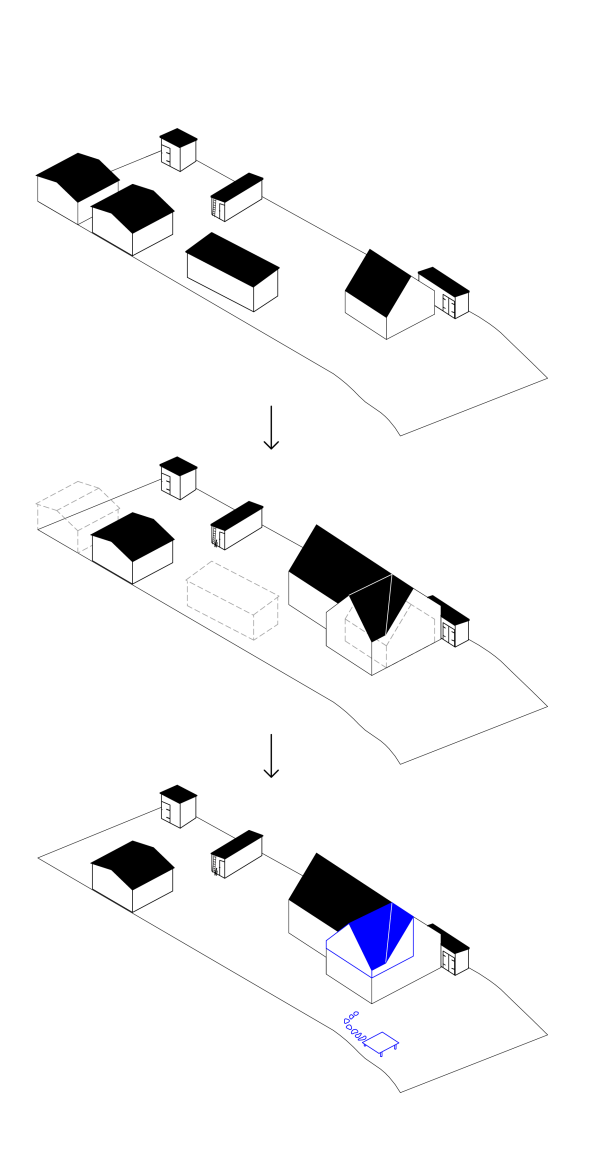

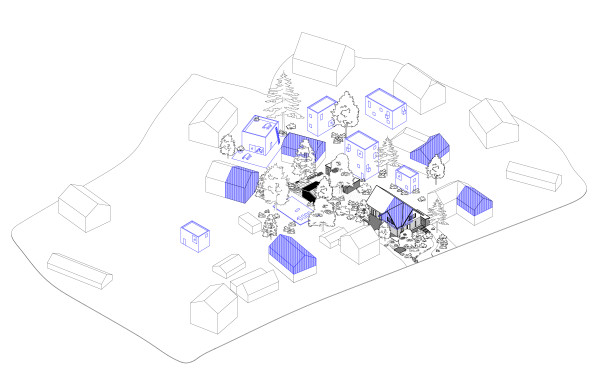

Familie K., im Jahr 1986 noch zu zweit, erwirbt damals das Einfamilienhaus in Volksdorf im sanierungsfälligen Zustand: Es handelt sich um eine Doppelhaushälfte aus dem Jahre 1930, entstanden als eines von 120 typgleichen Doppelhaushälften im Rahmen der Siedlungsbebauung "Schwarze Wöörden" der Siedlungsgenossenschaft Volksdorf.

Volksdorf bietet als nordöstlicher Stadtteil…

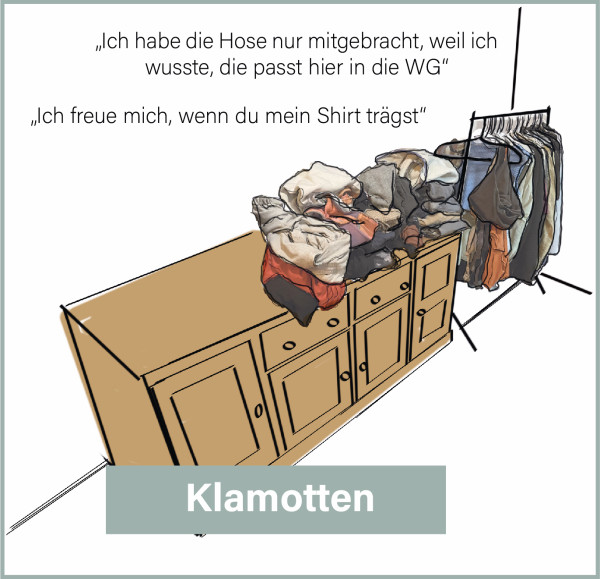

"Also ich könnte das ja nicht"

Das ist ein Satz, den alle Bewohner:innen der Funktionalen Wohngemeinschaft (FuWo) schon unzählige Male von ihrem Umfeld gehört haben. Doch was genau können diese Leute nicht? Kannst du das lernen oder braucht es bestimmte Charaktereigenschaften um in dieser Wohnform leben zu können? In der FuWo teilen sich die Bewohner:innen fast alles: Essen, Kleidung sowie die Räume. Mit fü…

Continue reading...Isometrie mit Interview- ausschnitten

zusammenleben.m4a

Hotel Mama + Papa – Film

Wasserzugang im Winter

Was bedeutet Teilen für dich? (2)

Zug um Zug 2 – das Büro

Gruppenraum

Beschreibung der Wohnsituation

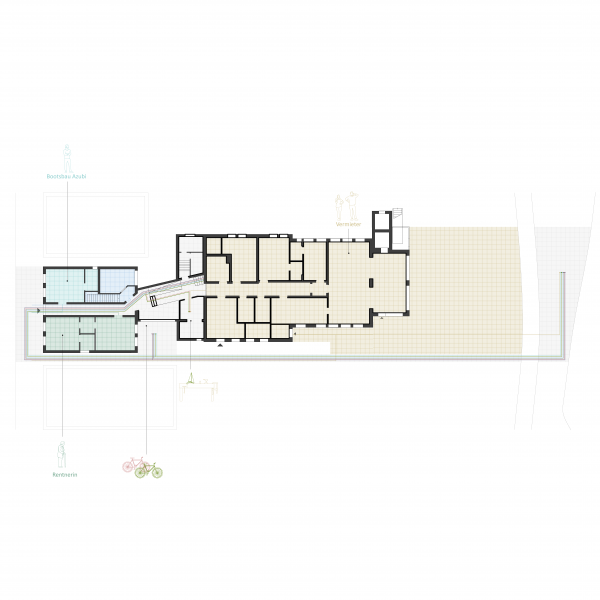

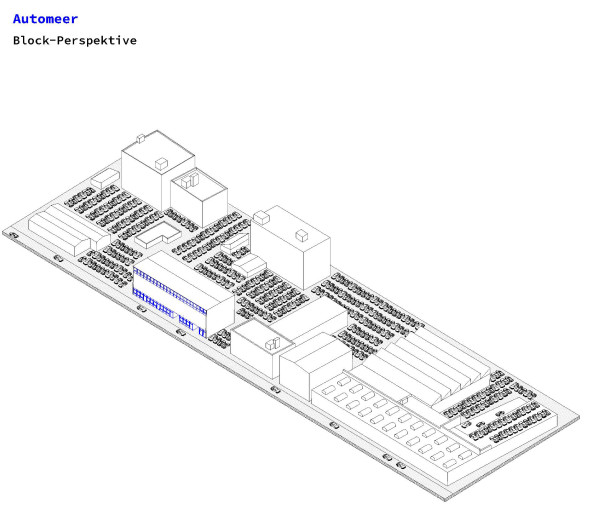

Das Gebäude liegt in einer kleinen Marktgemeinde ca. 12 km von einer süddeutschen Universitätsstadt entfernt. Die Bevölkerungsdichte entspricht hier ca. 157 Einwohner je km². Der Standort befindet sich außerhalb des eng bebauten Ortskerns an der Hauptstraße, die den Ort durchquert und parallel zur Bahntrasse verläuft. Die Bebauungsstruktur ist hier aufgelöst, freistehende Häuse…

Continue reading...Was bedeutet Teilen für dich? (1)

Hotel Mama + Papa – Vertiefung

Das Haus wurde zu anderen Zeiten auch schon von vier verschiedenen Familien bewohnt, diente als Bäckerei und auch als Herberge zur Heimat für umherziehende Handwerker. Der Herbergen-Charakter kehrt nun durch das Bereithalten der Gästezimmer für die Kinder wieder. Häufig komme es dazu, dass ein Kind übergangsweise wieder einziehe, wie z.B. eine Tochter, die nun hier wohne, solan…

Continue reading...

Geplante Gemeinschaft - Vertiefung

Von außen betrachtet fügt sich der untersuchte Gebäudekomplex mit seiner gefliesten Fassade baulich gut in die umgebenden Backsteinaltbauten ein, sticht als Wohngebäude in dem von Büros dominierten Quartier jedoch heraus. Im Erdgeschoss befinden sich ein Kiosk und ein Restaurant – mittags ist hier Rushhour. Dann beleben die Menschen, die in den umgebenden Bürogebäuden arbeiten,…

Continue reading...

Living and working under the same roof – Short description

The couple B lives and has worked under one roof in their carpentry on Hamburg’s fringes. Their house allows to observe how social structures and economic working processes have influenced the architecture of a workshop more than half a century ago and how it can be transformed and re-used over the course of time. This house contains one room, for instance, that was built adjac…

Continue reading...

Einblick in den Garten

Warmes Wasser

„Ich erinnere mich, dass ich schon als junger Teenager großen Spaß am Erschaffen von Räumen hatte. Damals habe ich bei Ms Paint unzählige Grundrisse von Häusern gezeichnet. Es ging mir dabei stets darum, mit meinen Freunden an einem gemeinsamen Ort leben zu können. Im Zentrum gab es immer einen großen Pool.“

.

.

„Ich hab hier mein Zimmer aus dem Bunker nachgebaut, weil ich mich…

Zug um Zug 2 – die Wanne

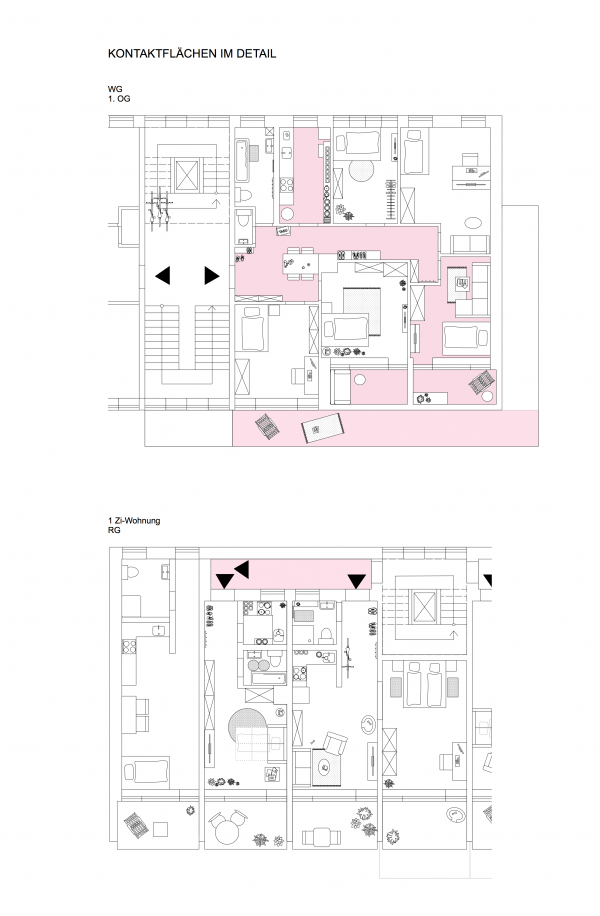

Kontaktflächen Heute & Morgen

In Anbetracht der Theorie des Raumes von Henri Lefebvre (1967) verstehen wir den Raum als relationales Produkt. Hierbei wird das Wohnen als sozialräumlicher Prozess kontinuierlich durch wechselseitige Beziehung sozialer, ökonomischer, politischer und kultureller Praktiken hergestellt. Menschen, Objekte, Regelwerke und Materialitäten bilden hierbei das Beziehungsgefüge des Wohne…

Continue reading...

Seriell-Individuell - Kurzbeschreibung

Die Doppelhaushälfte der Familie K. in Volksdorf ist Teil einer Siedlungsbebauung der 1930er Jahre. Katalogartig werden die jeweils individuellen Erweiterungen fast aller Häuser in der Siedlung dargestellt; vertieft wird diese Entwicklung am Beispiel der Familie K. Die Arbeit zeigt die sich verändernden Raumvorstellungen im Laufe der Zeit: Während zur Zeit der Fertigstellun…

Continue reading...

Zeitstrahl der Flächennutzung

Folglich braucht Wohnen...

-Kollektiven Besitz / Soziales Netzwerk

-Kleine individuelle Privaträume als Rückzugsorte für Bewohner*innen

-Zwischengeschaltete Flächen als kollektive Räume für Zusammenleben

-Gemeinschaftliche Innen und Außenflächen, die auch über die Wohngemeinschaft für Gäste und Öffentlichkeit geöffnet werden können

-Wasser/Pool als zentrales Element der Begegnung

-Keine Begrenzung der ma…

Familiengeschichten - Szenario: Obst- und Gemüseanbau

Audio Frau A.

2. Akt: Darsteller:innen und Requisiten

Steckbrief

Lage: Grundstück in einer kleinen Stadt am Fluss

Nutzung: Wohnen und Arbeiten

Frühere Nutzung: Altenheim

Gebäude: Zweigeschossiges Vorderhaus im direkten Verbund mit zweigeschossigem Hinterhaus

Wohneinheiten: 9

BewohnerInnen: 13

BewohnerInnen und Größe der jeweiligen Wohneinheit:

Vermieterehepaar: arbeitendes Ehepaar mittleren Alters, ca. 292m² Wohnen im EG und Arbeiten im OG…

Wohnen und Arbeiten - Film - Melling/HCU 2019

Familiengeschichten - Grundrisse heute mit Interviewzitaten

weichblich, alleinstehend, 60+ – Film

Pharmacist’s house – Analysis

The pharmacy has existed here since 1724. The family has owned it since 19145 when Ms A’s great grandfather bought it. There have been some changes to the building in order to react to changing requirements and demands. The 1970s saw a legal regulation come into force that requires that the pharmacy is spatially strictly separated from rooms in the house that are used otherwise…

Continue reading...