Fotografieren ist als Methode in der Stadtforschung, mehr noch vielleicht in der Architekturforschung, weit verbreitet, jedoch ebenso umstritten (Wyly 2010; Tormey 2013). Fotografien sind dank Smartphones und Digitalfotografie noch allgegenwärtiger als zu Zeiten der analogen Fotografie; sie sind Kommunikationsmedien, Mittel zur Selbstdarstellung und Alltagsdokumentation, doch verwenden zumindest Geisteswissenschaftler*innen (Soziolog*innen, Anthropolog*innen) eher selten Fotografien als wissenschaftliche Daten.

Fotos als Datenträger

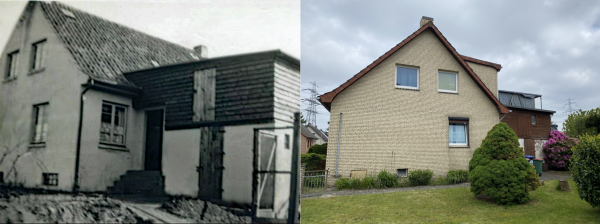

Wir alle kennen die Vorstellungen erweckende Kraft von Bildern aus Städten, von Plätzen, Häusern und Menschen. Wer schaut sich nicht gern historische Fotos an, auf denen die Orte unseres Alltags ganz anders aussehen als wir sie kennen – oder sich zu unserem Erstaunen wenig unterscheiden von unserem heutigen Bild. Mittels alter Fotos lassen sich Orte erneut aufsuchen und mit neuen Fotos aus derselben Perspektive aktualisieren und vergleichen, so dass im Kontrast deutlich wird, wie sich ein Ort, ein Haus, die Passant*innen, der Verkehr, eine Fassade oder ein Baum verändert hat. Kritischen Wissenschaftler*innen dient dieses Verfahren dazu, Ungleichheiten und Ungleichzeitigkeiten in der Stadtentwicklung zu exponieren und aufzuzeigen (Marcuse 2009), oder um Diskussionen anzuregen (Wyly 2010). Insbesondere diese Form von „repeat photography“ (Doucet 2019; Rieger 1996; Harper 2013; Arreola & Burkhart 2010; Finn et al. 2009) kann dazu beitragen, die Wirkkräfte urbanen Wandels über lange Zeiträume nachzuvollziehen und sichtbar zu machen. „Komplexe und miteinander verzahnte Wandlungsprozesse wie Deindustrialisierung der Innenstädte, Finanzialisierung urbaner Räume und Immobilien und Gentrifizierung können durch wiederholtes Fotografieren über lange Zeiträume sehr klar herausgearbeitet werden und damit auch unser theoretisches und begriffliches Verständnis dieser Prozesse verdeutlichen.“ (Doucet 2019)

Fotografieren als Methode

Fotografieren (in) der Stadt hat sich als visuelle Methode etabliert, um komplexe Prozesse von und in Städten zu verstehen (Rose 2016; Béneker et al. 2010; Tormey 2013; Sidaway 2002; Banks 2001; Leddy-Owen 2014). Camillo Vergara (2016; 2014; 2013; 1999) hat mit seinen Fotoarbeiten US-amerikanische Innenstädte dokumentiert und das „neue Amerikanische Ghetto“ thematisch herausgearbeitet.

Grenzen des Sichtbaren

Beim Fotografieren spielen einige Aspekte, die in den Fotos später nicht mehr sichtbar oder nachvollziehbar sind, eine wichtige Rolle. Natürlich sind wir beim Fotografieren stets mit den Grenzen des Sichtbaren oder Zeigbaren konfrontiert. Fotografie wurde nicht zuletzt deshalb stark kritisiert (Sontag 1977; Barthes 1981). Roland Barthes konstatierte, dass Fotografie Gewalt sei, da die als akkurat wahrgenommene Repräsentation einer Person, eines Moments oder Orts jegliche andere Erinnerung negiert. Susan Sontag kritisierte die inhärenten Vorurteile und Einflüsse, die Teil eines jeden Fotos sind und griff insbesondere den phallozentristischen Blick an, der unbewusst beim Fotografieren reproduziert wird. Beide Kritiker*innen benennen die Zweischneidigkeit: Während Fotografien uns das Gefühl vermitteln, sie seien absolut, unparteiisch und universell wahr, sind sie in Echt doch nur schattige Reflektionen der Vergangenheit eines Individuums (Lemmons et al. 2014: 93).

Doch statt sich auf die Beschränkungen zu konzentrieren, können und sollen wir laut Wyly unbedingt auch die Möglichkeiten des Fotografierens sehen: Fotos sollten Unterhaltungen ermöglichen, nicht beenden (Wyly 2010: 504). Elvin Wyly hat in seinem programmatischen Artikel „Things pictures don’t tell us“ (2010) drei zentrale Punkte herausgearbeitet, die für die Forschungsmethode Fotografieren von zentraler Bedeutung sind, die aber von den Bildern nicht erzählt werden.

„Things pictures don’t tell us“ Wyly (2010)

Erstens ist hier die Bedingung ihrer Möglichkeit zu nennen, d.h. wir müssen uns mit dem Kontext auseinandersetzen, in dem ein Bild entstanden ist und den Bedingungen, unter welchen es aufgenommen wurde. Dies sind die „unsichtbaren und daher visuell unbekannten Kontexte der Fotografierenden und die materiellen und sozialen Bedingungen, die jegliche Entscheidungen [für ein Motiv, einen Standort, einen Ausschnitt, einen Winkel, einen bestimmten Moment, etc.] bestimmt haben“ (Metcalfe 2015: 156). Wyly argumentiert, dass Fotografieren wie ein Versprechen oder eine Schuld den Fotografierten und den Betrachtenden gegenüber zu verstehen sei. Er schlägt deshalb vor, dass deshalb die Bedingungen, unter denen ein Bild entsteht, erklärt werden müssen, um das Versprechen wahr zu machen bzw. die Schulden zu begleichen. Dazu gehört, nicht nur das zu beschreiben, was während des Fotografierens passierte, sondern auch das, was nicht passiert ist: „The task is to recognise that the photograph was torn from the context of infinite continua of time and space – and that we need to tell a story that describes at least part of that context with care, honesty and integrity.“ (Wyly 2010: 506).

Zweitens ist zu beachten, dass ein Bild aus seinem historischen Kontext herausgelöst wird, sowohl beim Aufnehmen als auch Betrachten. Das Foto ist laut Susan Sontag (1977) ein „neat slice of time, rather than a flow;“ es sagt also wenig bis nichts aus über alles, was außerhalb dieses spezifischen Zeit-Raums passiert ist oder wer oder was (nicht) abgebildet ist. Wenn wir ein Foto betrachten, wissen wir nicht automatisch, was wir warum und wie (vermittelt) sehen, wo die fotografierende Person stand, was das Foto sagen soll. Um diesen Fragen nachzugehen, müssen wir uns in gewisser Weise von uns selbst loslösen, wenn wir Fotos interpretieren, und kritische Fragen stellen: Was ist sichtbar / unsichtbar / nicht sichtbar – und zwar nicht nur auf dem Bild, sondern auch zu anderen Zeiten und an anderen Orten. Ist auf dem Foto etwas für die Zeit und den Ort übliches oder außergewöhnliches zu sehen? Aus wessen Perspektive und gibt es da Unterschiede?

Drittens sagen uns Bilder laut Wyly nichts über Macht und Repräsentation. Stereotypische Bilder können benutzt werden, um bestehende Ungleichheiten und Machtverhältnisse zu bestärken. Ebenso können soziale Konstrukte leicht über Bilder repliziert werden, was zu „signifikanten Lücken und historischer Amnesie“ darüber führt, was repräsentiert wird. Hier nennt Harper (2013: 407f) ein aussagekräftiges Beispiel, das die soziale Konstruktion der Fotografie als ungemein subtile Angelegenheit herausstellt:

„Ich habe beispielsweise 110 Dokumentaraufnahmen verwendet, die unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs entstanden sind. Sie gehören zu einer Untersuchung, die ich über die Entwicklung der landwirtschaftlichen Milchviehbetriebe im Nordosten der USA durchführe. Die Fotos stammen aus einer Sammlung, die von einer amerikanischen Gesellschaft, der Standard Oil of New Jersey, finanziert und von dem bekannten Fotografietheoretiker Roy Striker aufgebaut wurde. Meine Stichprobe umfasst etwa 40 Bilder der Fotografin Charlotte Brooks und ungefähr 70 andere Bilder von männlichen Fotografen. Der Vergleich zwischen geschlechtsspezifischen Bildmerkmalen war für mich höchst überraschend. Auf den Bildern der fotografierenden Männer waren so gut wie keine Bäuerinnen zu sehen. Die Männer nahmen die Frauen weder als Individuen auf dem Feld noch bei der Hausarbeit oder bei der Kindererziehung auf. Charlotte Brooks richtete dagegen ihr Objektiv auf diese ausgeklammerten Themen. Daraus folgt, dass wir bei der Betrachtung der Fotos als Dokumente der landwirtschaftlichen Lebensbedingungen in der Epoche des Zweiten Weltkriegs einen Ausschnitt aus einem Gesamtbild für ein getreues Abbild halten. Im vorliegenden Fall sind die Fotos allerdings das Ergebnis der für die USA für die 40er Jahre des 20. Jahrhunderts typischen sozialen Konstruktion von Männlichkeit und Weiblichkeit.“

Ebenso benennt Harper das Machtverhältnis zwischen Eltern, die ihre Kinder fotografieren und den Kindern, die ihre Eltern nicht fotografieren können und so entstandene Bilder als Dokumente in die Familiengeschichte einzuschreiben. Ein weiteres Beispiel sind die fehlenden Fotografien von Kolonisator*innen, während es selbstverständlich Bilder von „Eingeborenen“ gibt, die kolonisiert wurden.

Bildunterschriften

Was deshalb für die Verwendung von Fotografie in der Forschung unerlässlich ist, sind gute, erklärende, beschreibende und fokussierende Bildunterschriften, die nicht nur Ort und Zeitpunkt sowie vordergründig offensichtlich Abgebildetes erläutern, sondern auf die drei von Wyly genannten Aspekte eingehen:

Erstens muss der Kontext, aus dem das Bild herausgerissen wurde, mit Sorgfalt, Ehrlichkeit und Integrität quasi zurückgegeben werden – z.B. durch eine Bildunterschrift; zweitens müssen wir beim Betrachten von Fotos kritische Fragen stellen über die Herstellungsbedingungen des Fotos; und drittens müssen wir kritisch mit den Bildinhalten umgehen und hinterfragen, ob sie Stereotype präsentieren oder reproduzieren und ob wir diese unbewusst verinnerlicht haben bzw. auch bewusst brechen können.

Für die Haus- und Bewohner*innenbiografien sind Fotografien wichtige Formate sowohl der Datenerhebung als auch der Darstellung von Ergebnissen. Neben den ethischen Prinzipien der Forschung sind beim Fotografieren die von Wyly genannten Punkte zu beachten. Es können auch mittels Überzeichnung und Bearbeitung spezifische Inhalte hervorgehoben oder herausgezeichnet werden, wie z.B. in der Fotoserie der Doppelhaushälften im Fall „Seriell – individuell“ von Kurzweg / Treiber, die die Veränderungen am ursprünglichen Typ herausstellen. Auch die Methode der Repeat Photography eignet sich für die Haus- und Bewohner*innenbiografien, wenn Bewohner*innen z.B. Fotos aus früheren Zeiten zeigen und erlauben, sie zu verwenden. Dann kann aus der gleichen Perspektive das gleiche Motiv aufgenommen werden und dazu dienen, Veränderungen sichtbar zu machen, Tendenzen aufzuzeigen (z.B. ein immer schiefer werdendes Haus oder ein Nachbargebäude im Hintergrund, das nicht mehr oder noch nicht auf den alten Fotos zu sehen ist) oder auch Kontinuitäten herauszustellen.

Unbedingt gehört zu jedem Foto im Rahmen der Forschung eine qualitative und qualifizierende Bildunterschrift, die benennt, was auf dem Foto zu sehen ist oder besondere Betrachtung verdient. Je mehr Kontext in einer Bildunterschrift erläutert wird, desto gerechter kann das Foto seiner Aufgabe der Darstellung werden und als Datenmaterial fungieren.

2. Akt: Darsteller:innen und Requisiten